- Home

- 倉庫の再エネ電力化は、ソーラーパネルを買うしかない?<…いや、こんな手もあるのだよ!>

倉庫の再エネ電力化は、ソーラーパネルを買うしかない?<…いや、こんな手もあるのだよ!>

「<あるある! 物流カン違い> 物流分野に漂う22の勘違いを正す!」と題して

物流ジャーナリスト・菊田氏が執筆するコラム

(2025.8.15)

◆自社でパネルを設置するのが一番だけど…

どこかの国のコワモテ大番長が、「石油を掘りまくれ! グリーン政策なんか全部ヤメだ!」といくら吠え狂おうとも、私たちがなすべきことに変わりはない。今夏の超酷暑・大雨の遠因、暴走する地球温暖化・気候破壊をこれ以上、放置してよいわけがない。その最大の原因が地球上に増え続ける温室効果ガス(GHG)にあることは、世界中の第一線科学者たちが数10年にわたる調査研究の結果、すでに突き止めている。

これに「待った!」をかけるため、化石燃料の自家燃焼(Scope1)、調達電力由来の間接燃焼(Scope2)、そしてサプライチェーン全体での燃焼(Scope3)を、可能な限り急いで、可能な限りたくさん減らさねばならない。今回はそのための「もう1つ」の選択肢を紹介したい。

まずは足元のScope1/2削減について、物流分野での取り組み課題は明らかだ。Scope1では、エンジン車両からEV/FCEV(燃料電池車)への転換を可及的速やかに進めること。ただし、誰もが全面的に買い替えるには、まだまだコストが高すぎる。メーカーさんがより低価格で高機能のEVトラックを開発してくれるまで、今しばらく待つ必要がありそうだ。

そして本日のテーマが、Scope2排出量の削減である。こちらも対策は明らかで、今まで平気で使い続け、CO2を吐きまくってきた火力発電由来電力を、CO2を排出せずに作られる風力・太陽光など、自然由来の再生可能エネルギー/電力に転換することである。倉庫で自ら電力の脱炭素化を図るなら、やはりソーラーパネルの活用が第一候補だろう。

『そりゃ分かるけんどさ……ソーラーパネルを倉庫の屋根につけるんは、えらい費用が掛かりよるでえ。ウチなんぞにはちいっと、無理じゃわなあ』*1

……そんな社長さんのつぶやき(*1/何弁かは不明である)が、ここまで聞こえてきそうだ。実は自社でソーラーパネルを購入し、設置して使う、という正面突破策はもっとも効率的で、電力価格自体は以下の提案より安くなる。しかもソーラーパネル価格が年々下がり、かなりお買い得になってきた。とは言え、イニシャルコストが少々嵩むのも確かで、社長さんが投資に二の足を踏む気持ちはよく分かる。

しかし! である。だからダメだ、と思い込むのも「あるあるカン違い」!だったりするのだ。迂回策がちゃんとある。 「自分でソーラーパネルを買わずに、Scope2排出量をゼロにできる」手段とは…?

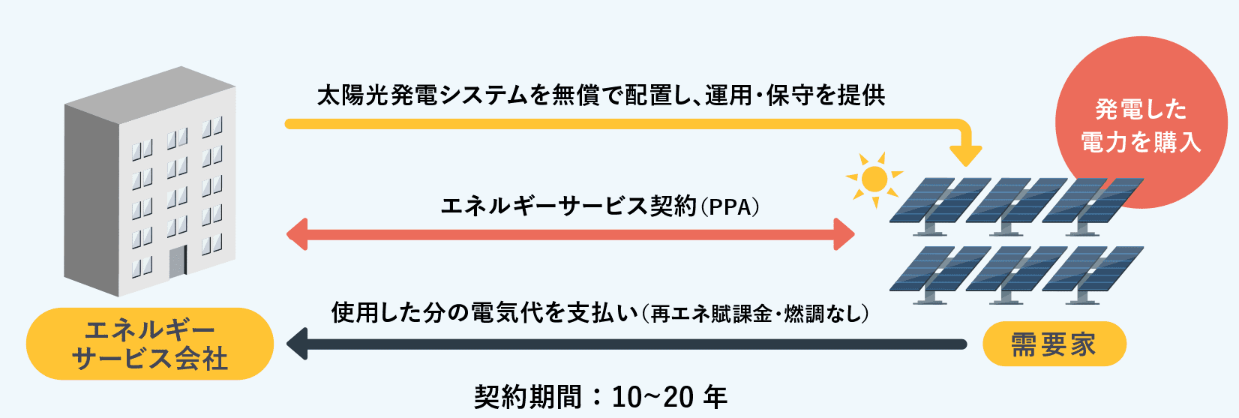

◆PPAで初期投資なしに再エネ電力調達

PPA(Power Purchase Agreement、電力購買契約)サービス……聞き知っている人もあるだろう。その最大のメリットは、ソーラーパネルを自社購入する場合と違い、「初期投資が不要」であること。迷っている人はぜひ、検討してほしい。PPAには、発電施設と電力利用施設が同居する(オンサイト)場合と、離れた(オフサイト)場合の2種類がある(図表1)。

<オンサイトPPA>

・倉庫や店舗の施設所有者が、建物や駐車場などの屋根スペースを無償で提供。

・その屋根に、発電設備を所有・管理するPPA事業者が、ソーラーパネルを無償で設置。

・発電した電力は、必要分だけ施設所有者がPPA事業者から購入・利用できる。その分、通常10-20年程度の長期契約となるが、再エネ電力利用のための「初期投資が不要」という大きなメリットがある。

・大量の電力を使用する工場と違い、倉庫では発電した電気を使いきれない場合もあるので、その余剰電力はPPA事業者が売電してくれる。自社設置パネルから売電する場合は手続きや設備処置が面倒だが、その手間が不要である。

<オフサイトPPA>

・需要家の施設から離れた場所にPPA事業者が設置した太陽光、風力などの発電施設の再エネ電力を、需要家が優先利用する相対契約を交わす。新電力会社が仲介することもある。

・電力は送電線経由、託送で供給される(自営線の場合もある)。

・「初期投資が不要」なメリットは上に同じ。オフサイトの電力料金は、オンサイトの場合より通常、若干高めとなるが、自社施設に何ら負担・変化がないメリットがある。

◆PPAで再エネ電力を地産地消

PPAには以上のようなメリットがあり、「地球環境負荷の低減」をパーパス・ミッションに掲げる大手企業を中心に、倉庫・物流センターでも多くのPPAサービス利用例が広がっている。本サービスを供給する電力会社の中でも、近年は環境意識の高い新電力サービス企業がPPA事業拡大=日本の再エネ電力比率の拡大に注力している。筆者はその1社、グリーンピープルズパワー株式会社(GPP)の真摯な取り組みに共鳴し、昨年から相互応援を続けてきた。

同社は「エシカルな再生可能エネルギー100%の電気供給を目指す」ことをビジョンに掲げる。「その供給拡大のためには、再エネ発電所の増設が必要ですが、(現行の制度では)再エネ電力の需要がなければ作れない。だから、再エネ電力の需要を開拓したいんです」と語るのは、GPPの竹村英明社長である。

その志が「日本中のすべての倉庫にソーラーパネルを!」と主張する筆者の思いと一致したことで筆者も勇気百倍、物流センター・倉庫を持つ荷主企業や倉庫・運輸の物流企業に対し、再エネ電力への転換を呼び掛けてきた。あくまでその大目的は、「GHG排出量を削減し、地球温暖化の進行を食い止め、将来世代に荒廃した地球を遺さないこと」にある。

さて、同社の提案にはもう一つの含意がある。それは「再エネ電力の地産地消」である。同社には埼玉県、山梨県ほか各地で新たな再エネ発電設備増強の計画があり、当地での需要を獲得できれば、「再エネ電力の県内循環=地産地消」を実現できる、というのだ。電力は送電線を長距離移送するほど減衰するから、地産地消で電力のムダを最小化できる意味も大きい。

うち山梨県北杜市では、「ソーラーシェアリング」による再エネ発電が計画されている。竹村社長は、「耕作放棄地へのソーラーパネル設置、あるいは山梨特産のシャインマスカットやブルーベリーの畑の上にパネルを設置するソーラーシェアリングによって、農業をしながら再エネ発電に挑む農家があるのです」と説明する。「これは環境保護、エネルギー供給と食料供給の役割を兼ね備えた、個人でも可能な取り組み。結果としてエネルギーと食品の地産地消を推進し、地域貢献にもつながります」

この場合も、「オフサイトPPA」で需要家に再エネ発電電力を供給する計画である。すでに自家ソーラーパネルを設置している倉庫では、電力不足時にのみ供給を受けることも可能であるそうだ。

◆自社パネルなしの再エネ電力調達はやっぱりPPA

近年、北海道、東北、九州など、風力に加え太陽光発電で豊富な再エネ電力が生み出されている地域では、昼間の再エネ電力供給力がかなり高まってきた。それ自体は素晴らしいことであるのだが、再エネだけでなく各種火力・原子力・水力等を合わせた電力全体でみると、供給が需要を上回ってしまうことがある。本来ならこの電力を需要の集積する関東・中部・関西等に送電できれば良いのだが、今はまだ地域間の大規模送電設備がなく、送れない(計画はある)。さらに問題なのは、現行制度では、需要が不足し電力が余ると予測された場合、天然ガス、再エネの順で発電を抑制する取り決めになっていることだ。需給バランスが崩れ周波数の乱れが閾値を超えると停電を起こしてしまうから、と電力調整が行われているのだ。

停電を防ぐため、というのは分かる。けれど、せっかく政府も支援して各地に再エネ発電所を作ったのに、それが生み出すはずの貴重な、環境価値あるグリーン電力を、みすみす抑止する(≒廃棄する、に近い)というのは、余りにもったいない。ばかげている、と言ったら言い過ぎだろうか。多くの先進国では電力が余る時は再エネ電力が優先的に使用されているという。

なので筆者は、この余剰再エネ電力を捨てずに活用する方策をあれこれ考え、提言している。1つはこの電力で「グリーン水素」を作り出し、まだ製造・調達のサプライチェーンが整っていないFCEVの水素燃料として活用すること。廉価な水素製造装置と輸配送手段が確立できれば、十分に実現可能であるはずだ。

もう1つが、倉庫でも工場でも家庭でも、この余剰再エネ電力を通常契約で利用可能にするサービスを作れないか、という案だった。再エネ豊富地域だけでなく、いま全国で卒FIT電力が増加中なのだから、これも供給源になるはずだと。

だが今回、竹村社長に改めて尋ねたところ、残念ながら現在の枠組みの中では、後者のような柔軟な運用は難しい模様である。

「再エネ電力の供給力が当社ほど十分にある電力会社自体が、まだ少ないんです。なので自社でソーラーパネルを購入せずに再エネ電力への転換を図る手段は、ほぼPPAだけと言っていいと思います」と同氏は説明する。

「大手電力会社が一部、水力発電による電力をグリーンとして供給する例もありますが、昔の水力発電所で作った電力は国際的にはグリーン電力と認められないことがあります。RE100(企業が事業で使用する電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアチブ)への参加などを考えている企業には不向きですね」

GPPのサービスエリアは現在、関東・中部・東北で、近々に関西・中四国にも拡大の予定(将来的には全国展開も視野)。これらの地域の企業でPPA(オンサイト/オフサイトいずれでも)を検討したい場合、問い合わせてみるのも一法だろう。同社がカバーしない地域でも、他に再エネ電気供給が可能な電力会社がないか探したい場合など、相談に乗ってくれるそうだ*2。

(つづく)

(参考文献)

*2(参考)グリーン ピープルズ パワー 株式会社(GPP) WEBサイト

https://www.greenpeople.co.jp/first

【Androidでドライバーの業務管理をDX化】

オカベマーキングシステムではドライバーの業務管理を円滑にする

業務用スマートフォン・タブレットなどのAndroidデバイスを販売しています。