- Home

- 危機下の物流リーダーの最重要資質は、能力?…いや、人格力!

危機下の物流リーダーの最重要資質は、能力?…いや、人格力!

物流ジャーナリスト・キクタの連載コラム

<あるある! 物流カン違い>物流分野に漂う22の勘違いを正す!

(2024.12.15)

◆「物流統括管理者」にCLO的役割が追記

物流2024年問題を含めた物流リソースの需給ひっ迫、先鋭化する超働き手不足ほか、山積する物流課題に直面する荷主企業の物流・ロジスティクス部門では今、改めてリーダーの資質が問われている。未曽有の物流危機を乗り越えるには、幅広い知見と強く正しい信念を備えた、新時代のリーダーが必要になるからだ。時あたかも、それを象徴的に示す結果になったのが、本コラム④で取り上げた「物流統括管理者/CLO(最高ロジスティクス責任者)問題」である。

そのコラムを書いた2024年9月当時、政府が5月に公布した改正物流効率化法の法文で示された物流統括管理者の役割は「物流(実行)」レイヤーにほぼ限られ、施行の細目を決める省令の検討状況を見ても、「ロジスティクス(戦略・戦術)」レイヤーの役割は一部しか含まれていなかった。なのに政府文書では「物流統括管理者(CLO)」と書かれたので、「物流統括管理者=CLO」との理解が世に足早に広まってしまった。

そのままだと定義的に・論理的にまったく矛盾した話になるので、筆者は「現在政府で議論されている<物流統括管理者>は、ではあり得ない」との論陣を張り、本コラム④でも、他の連載でも強く主張してきた。その後、各業界団体との意見交換を経て調整を加えた「とりまとめ」案が9月に発表された。これは法律施行の細目を決める省令等の原案となるもので、本案について同月末からひと月、パブリックコメント(パブコメ)が募られた。

「よし、私も書こう、放置できない!」と決意した筆者は、じっくりとコメントを練り上げ、文献的エビデンスを隙なく積み重ね、提出。聞けば今回は900件弱のパブコメが寄せられたそうである。これを受けて政府は11月11日、3省合同会議(正式名称は「交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議」……長すぎるよね、涙)を開催し、大幅な修正・追記を加えた「合同会議とりまとめ案」を発表した。

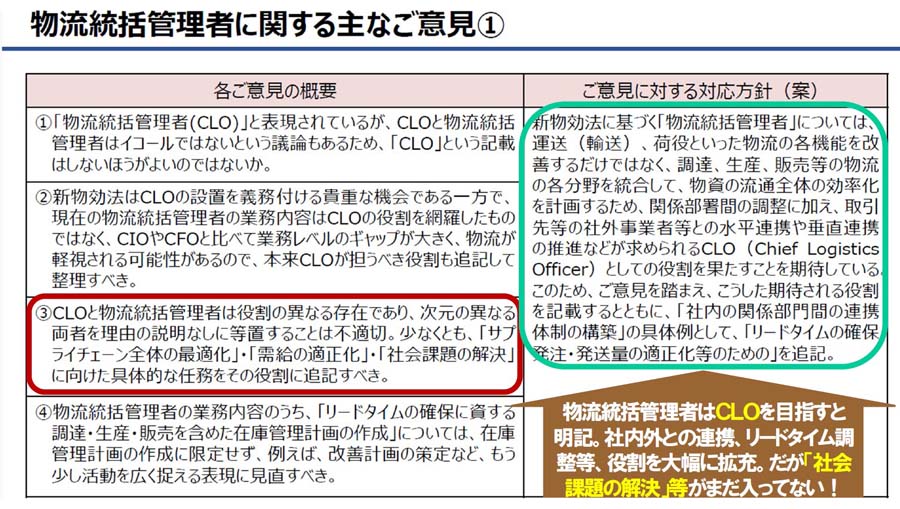

リアルタイムで配信された会議の実況中継を視聴しながら、筆者は配布された<【資料1】パブリックコメントの結果を踏まえた合同会議取りまとめ案の修正等>を素早くチェック。当該の「物流統括管理者」の項目で、図表1の対照表を発見した。

図表1 合同会議取りまとめ修正案/パブコメの一部とそれを受けた修正の方針(案)

*赤囲み部分が筆者パブコメの結論抜粋

ご覧のように筆者ほかの主張を明記の上、かなりの部分を受け容れた修正案(緑囲みがそのポイント)でロジ階層にも大幅に役割が拡大されていて、筆者はひとまず安堵した。物流統括管理者は「CLOとしての役割を果たすことも期待されている」と妙に持って回った言い方ではあるが、物流統括管理者=CLOにしたいのだ、との意図があいまいながら示された。

だがもし本気でCLOにするのなら、私の主張にあるCLOの3つの役割のうち、「社会課題の解決」がなおも明記されておらず、これを堂々「CLO」と呼ぶには、なお不完全である。今後もさらなる調整を経て、年明けには省令等が発出される予定とのことだが、世界基準で恥じるところのない法令とすべく、担当当局の真摯な対応をぜひとも、望みたい。

◆追加された物流統括管理者の役割

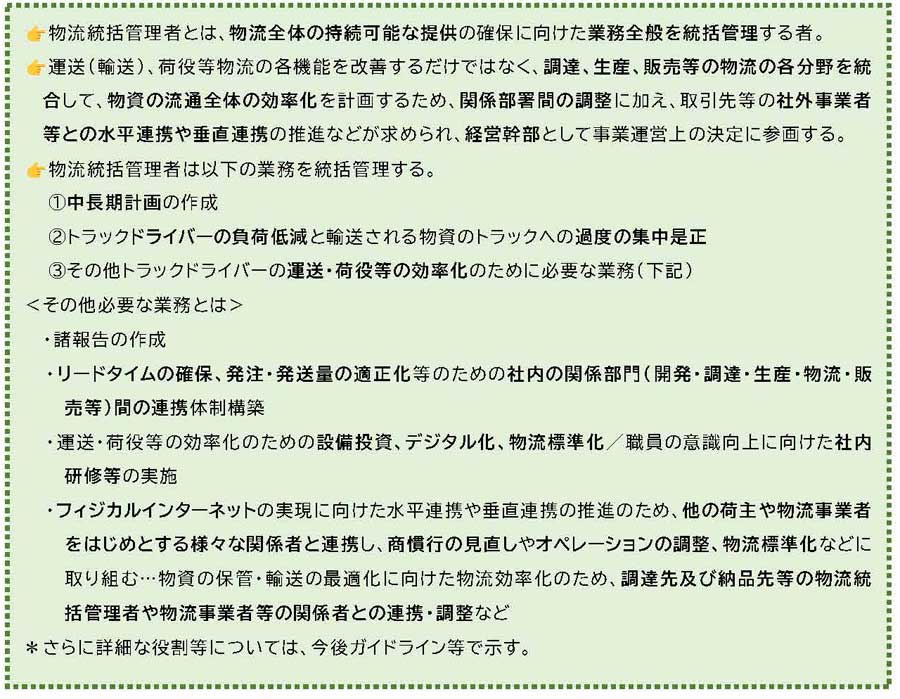

さて、その上で今回カン違いの俎上に載せるテーマは、この物流危機下の「物流リーダーの最重要資質は、何か?」である。実は上記の修正案にはたくさんの物流統括管理者≒CLOの役割が追記されている。ごく簡単に要点だけまとめると図表1のようになる。

<図表2とりまとめ修正案に示された物流統括管理者の役割(要約、太字も筆者)>

……というわけで、相当に広範な知見・経験が必要とされそうだ。物流部門内のオペレーション最適化を任務とする物流部長とは次元を異にし、「社内他部門」との連携、さらに商慣行の見直し等に向け製配販物にわたる「社外関係者」との連携が明記された。これは極めて重要で、担当行政官が「CLOは外交官」と述べていた役割に該当する。

問題は、2026年度の本法該当部分の施行をもって、この物流統括管理者を設置することが、約3200社とされる特定荷主に「義務化」されることである。あと1年余りしかない! 日本の産業界に、新たに3200人のCLO?を誕生させねばならないのだ。

……間に合うのか?との危惧もあるのだが、それは省庁肝いりで関係各団体等を通じ、教育カリキュラムとプログラムが急速に立ち上がることを期待するしかない。だがこの点については筆者自身、さほど心配していない。既に各所でロジスティクス管理者教育は従来実施されてきたので、足場はできている。それを一層充実させ、この機会に本格的CLO育成の体制を再構築できれば、文字通り物流危機のピンチをチャンスに転ずることも不可能ではないはずだ。

だが、こうした座学中心の発想で物流統括管理者≒CLO教育は万全なのか?

「…いやいや、そりゃ、大丈夫っしょ。それなりの機関がきちんと教育してくれるんだから」

そう安易に考えてはおられないだろうか? 筆者に言わせれば、それも「あるあるカン違い」である。筆者が危惧するのは、従来の育成プログラムには欠落している、次の一点だ。

◆物流統括管理者≒CLOの最後の要件は「人格」

これからの物流・ロジスティクスを巡る環境変化で、最も警戒を要する条件は「人手の確保」ではないかと筆者は思う。政府の人口動態予測によると、今後の約四半世紀に生産年齢人口が急減し、わが国産業界は未曽有の人手不足時代に突入する。ドライバーだけでなく、物流現場作業を担う非正規従業員も、さらに正社員まで含め、激しい奪い合いになるだろう。総人口の減少で需要が縮小し、足りない供給と均衡するまで、その日々は続く。

もちろんだからこそ自動化・ロボット化が不可欠なのだが、それでも必要人員を確保できなければ、事業規模を維持できない。わが社で働いてくれる人を採用し、維持・定着してもらうことが、今や中長期的な事業の持続可能性を左右する、決定的な必要条件になるのだ。

とくに物流・ロジスティクスのリーダーは、多数の現場作業者や班長から中間管理職まで幅広い階層の部下たちに「この人ならついていきたい!」と頼られ、さらにCLOなら他部門・他社の関係者と強い信頼関係を結べる見識・人間力を備えた人材であることが求められる。サプライチェーン・ロジスティクス、物流に関する知見を万全に学んだとしても、それだけではもう一歩が足りない、と筆者は思う。

最後の要件、必須の資質を一言でいえば、「人格」であろう。内には、働く人を心から大切にし・誰をも軽んずることなく、目的達成への情熱で皆を引き付ける求心力。思ったことを発言し・行動できる「心理的安全性」を高め、「この職場・会社で働き続けたい!」と思ってくれるエンゲージメントを獲得できる人格。外には、幅広い教養と社会課題解決への使命感・見識を備え、他組織のCLOクラスの人材と渡り合って信頼を勝ち得る人格。

そうなると、にわか作りの付け焼刃では通用せず、座学やOJTだけで身につくものでもない。……のではあるけれど、だからと言って「とても私にはムリだ」と諦めてはいけない。あるべき姿に向け、内には古今の識者たちの言説に学び、謙虚に・貪欲に精進努力を積み重ねること。外には各部門・各社のリーダーたちと切磋琢磨を重ねる中で、(1年余ですぐにはムリでも)鈍くとも光る人材へと成長することは、決して夢物語ではないはずだ。必要なのは、「よし! 私もそんな人材に成長してみせるぞ!!」という決意である。

こうして本物の見識と人格力を備えた物流統括管理者/CLOが陸続と誕生することを、筆者は切実に願い、祈っている。

(参照文献)菊田、鈴与シンワート連載コラム「物流ムーンショット-6」、「本物」の高度物流人材を育てる!、https://logistics.shinwart.co.jp/column/logistic_operation_consultation/kikuta06/ 。

(おしまい)

【Androidでドライバーの業務管理をDX化】

オカベマーキングシステムではドライバーの業務管理を円滑にする

業務用スマートフォン・タブレットなどのAndroidデバイスを販売しています。