- Home

- 「物流統括管理者とかCLOとか…物流部長を昇格させりゃ、いいよね?」 < (…んなわけ、ないっしょ!…) 三度(みたび)、CLOの役割について考える>

「物流統括管理者とかCLOとか…物流部長を昇格させりゃ、いいよね?」 < (…んなわけ、ないっしょ!…) 三度(みたび)、CLOの役割について考える>

物流ジャーナリスト・キクタの連載コラム<あるある! 物流カン違い

物流分野に漂う22の勘違いを正す!

(2025.9.15)

◆特定荷主の「物流統括管理者」選任期限まで半年

早いものだ。筆者はちょうど1年前の9月、本連載コラム④で<「物流統括管理者」って…「CLO」なの?>を発表し、新物流効率化法が特定荷主に設置を義務付ける「物流統括管理者」の(当時の)役割規定は、「物流とロジスティクスを混同している」と舌鋒をふるった*1。

続いてコラム⑨では、役員クラスのCLOに求められる資質には、実務能力だけでなく、部下に慕われ、上司や業界仲間から信頼される「人間性」こそが肝要ではないのかと主張した*2。

*1 https://www.okabe-ms.co.jp/support/knowledge/logistics-column04

*2 https://www.okabe-ms.co.jp/support/knowledge/logistics-column09

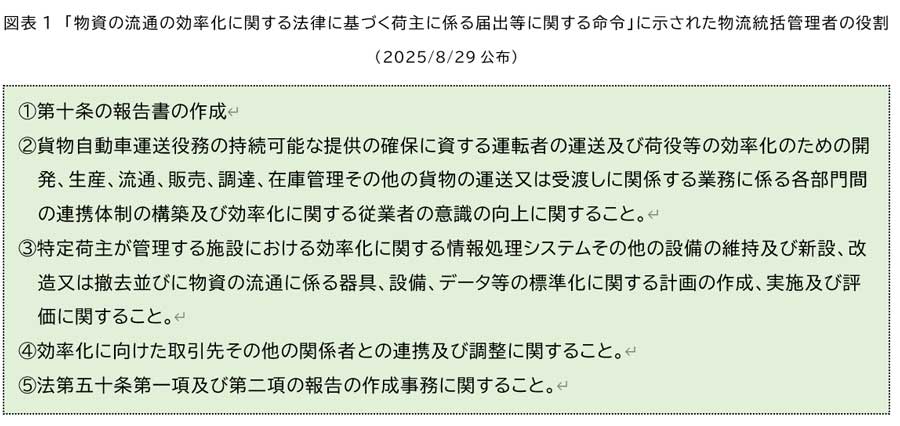

今回3度目に本テーマを取り上げる理由は、去る8月29日、国土交通省が「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令」を公布したからである。年間取扱貨物の重量が9万トン以上の企業は2026年4月1日から「特定荷主」に指定され、この特定荷主には中期計画書の提出等とともに、件の「物流統括管理者(役員クラス)」の選任が義務付けられる――以前から伝えられていた内容ではあるが、ここまでの細目規定をもって明確に、上記日付で施行されることが確認された。今回は計画書や選任に関する届け出項目などが詳述され、物流統括管理者の役割については図表1(後述)の総合的内容のみが書かれている。

『え? 来年の4月1日? (指折り数えて)……って、あと、半年しかないじゃん?』

などと今さら驚いている特定荷主の役員さんも、ひょっとして、おられたりするのだろうか?

『う~ん、物流統括管理者つったってさあ……んじゃまあ、とりあえず、物流部長を昇格させときゃ、何とかなるやろ?』

……私が一部の識者とともに恐れてきたのは、こんな安易な判断が、特定荷主の間に蔓延しかねないことであった(部長が必死に学び、統括管理者になれる可能性はあるが短期では難しい)。当初の規定には、それを誘発しかねないあいまいさや矛盾が残されていた。だから私は先のコラムに続いて問題点を繰り返し指摘し、警鐘を鳴らしてきたのである。

だがもう時間がない。ここでは改めて、①物流部長と物流統括管理者の違い、②物流統括管理者とCLO(ロジスティクス最高責任者)の違いスッキリ理解できる、決定版の図説をもって解説するので、ぜひ耳を傾けてほしい。

◆とりまとめ修正案が示す物流統括管理者の役割

現在までの政府文書に書かれた、もっとも詳しい物流統括管理者の役割一覧を図表2にまとめた。これは先に言及した昨秋の当初案を修正し、同11月27日に公表されたとりまとめ案から作成した。当初の役割案に対し、筆者らがパブリックコメントで「物流とロジスティクスが混同され、このままでは物流統括管理者がCLOとは言えない」等と反論した結果、一部を取り入れる形で拡張されたものである。図表1の内容もほぼ包含されていると理解しておく。

本法施行の当面喫緊の大目的は、2024年問題回避のための「①積載効率の向上、②ドライバーの荷待ち時間削減、③ドライバーの荷役等時間の削減」の3点であった。したがって当初案が物流現場オペレーション寄りの役割に集中していたのも理解はできるのだが、その物流統括管理者に(CLO)と付記され、両者が等置されていたことに、筆者らは反発したのである。物流現場のオペレーションは、企業経営戦略の一翼を担うロジスティクスとは、レイヤーの異なる機能であるからだ(後述)。

しかし上記の修正でその役割定義は大きく拡張された。表の赤字部分からポイントのみ挙げると、「社内の関係部門 (開発・調達・生産・物流・販売等)間の連携」とは、物流部門を超えたロジスティクス部門長、ないし役員の役割だろう。

さらに「水平連携や垂直連携の推進」に向けて、「他の荷主や物流事業者をはじめとする様々な関係者と連携」と、ロジスティクスからサプライチェーンにまたがる社外にまで管理範囲を広げた点も評価できる。部長の役割を大きく超えたCLO(ロジスティクス最高責任者)、ないしはCSCO(サプライチェーン最高責任者)の役割に踏み込んでいるからだ。

ゆえに、「物流部長を物流統括管理者にそのまま昇格させりゃ、何とかなる」というのは、力量あふれる超スーパー物流部長が現任していない限り、「あるあるカン違い」なのである。

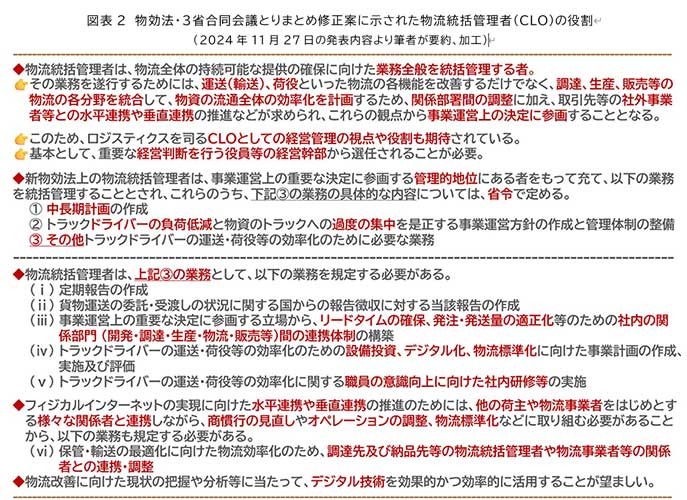

◆事業遂行4層から物流・ロジ・サプライチェーンを俯瞰する

次に図表3を見てほしい。これは私が昨年から苦心を重ね改良を続けている「物流-ロジスティクス-サプライチェーン-社会課題/事業遂行4レイヤー対照表」である。何かの物事を巡って他者と議論を進めるには、互いが認める共通の用語認識が足場として不可欠だ。一般化した公式見解や定義を前提としてやり取りしないと、同じ言葉が人により違う意味で使われ、議論が混乱してしまう。実に無益なことだ。「入荷」と「入庫」の意味を混同していたら、倉庫オペレーションの議論などできないことはすぐ分かるはず。大切なCLOの定義に関して、「めんどくさい神学論争になるから、置いときましょ」などと無責任にうそぶく輩を、私は許せない。

今回の議論で私たちがまず踏まえるべき前提・足場は、我が国の国家規格・JISであることに異論はないだろう。表にはJISの「物流」と「ロジスティクス」の定義を簡略化し、[A]物流レイヤー=実行・オペレーション、[B]ロジスティクスレイヤー=戦術(タクティクス)、[C]サプライチェーンレイヤー=戦略(ストラテジー)、さらに[D]社会課題レイヤー=パーパス/ビジョン――という事業遂行レイヤー4層に分けて配した(注*戦略・戦術・オペの3層は各レイヤーの内部にもフラクタクル構造で潜在する/だから「物流戦略」「ロジスティクス戦略」も考えられる)。

ただしCLOのJIS定義はまだ存在しないので、代わりに国が推進するフィジカルインターネット実行計画の事務局的役割を担う組織、(一社)日本フィジカルインターネットセンター(JPIC)が昨年発表した「CLOの定義と役割」を採用した。この定義は私自身、グローバルにも通用する志の高いものと評価し、尊重している。

◆物流統括管理者の役割定義は拡張されたが

さて、拡張された「物流統括管理者」の役割を図表3に当てはめると、物流、ロジスティクス、サプライチェーンの各層に届いていることが分かる(表の該当レイヤーに「*物流統括管理者」と入れた)。ところが、いま一歩、足りていないのだ。とくにCLOに欠かせない[D]レイヤーの役割には全く届いていない。ポイントを2つだけ挙げると……。

①JIS「ロジスティクス」に明記された中核任務である「需給の適正化」「社会課題への対応」「顧客満足の向上」が欠落している

②JPICのCLO定義・役割にある「サプライチェーンの全体最適」「持続可能な社会と企業価値の向上」(地域社会の持続可能性促進、社会課題解決や災害対応、カーボンニュートラル他)という目的が明記されていない

――この2点は決定的に重要だ。だから私は、現時点の拡張案でもなお「CLOの定義」には届いていないと考える。よって「物流統括管理者(CLO)」の表記には、まだ賛同できない。実は同案策定に携わった委員の1人によると、議論では当初から「CLO設置を義務付けよう」との方向性があったのだが、会社法にCLOの記載はなく、法律用語としての使用に適さないと判断。法文は造語でカバーし、補足文書に(CLO)と記して意図を反映させた、ということらしい。

上記とりまとめ案には「物流統括管理者の役割等については、今後、ガイドライン等で分かりやすく示していく」と但し書きがある。国家規格と矛盾しない役割を定義した省令が出てくるのか? 本気でCLO設置を義務化する決意であるのなら、上の役割を盛り込むことが不可欠であると、重ねて主張しておく。もしこれらの役割を持たない役職なら、CLOには値しない。 「物流と、サプライチェーン・ロジスティクスを混同した役割定義が残され、物流統括管理者=CLOと表記されたままになる」ことだけは、避けたい。それは我が国産業界全体における物流、サプライチェーン・ロジスティクスの価値を損ない、全体最適視点の不徹底を通じて国際競争力の減退、社会課題の解決力低下を招くからである。

(つづく)

著者紹介

菊田 一郎 (きくた いちろう)

エルテックラボ 代表/物流ジャーナリスト。1982年、名古屋大学経済学部卒業。物流専門出版社に37年勤務し月刊誌編集長、代表取締役社長、関連団体理事等を兼務歴任。2020年6月に独立し現職。物流、サプライチェーン・ロジスティクス分野のデジタル化・自動化、SDGs/ESG対応等のテーマにフォーカスした著述、取材、講演、アドバイザリー業務等を展開中。2017年6月より大田花き社外取締役、2020年6月より日本海事新聞社顧問(20年6月~23年5月)、同年後期より流通経済大学非常勤講師。21年1月よりハコベル顧問。

著書に『先進事例に学ぶ ロジスティクスが会社を変える』(白桃書房、共著)、『ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト「ロジスティクス・オペレーション3級」』(中央職業能力開発協会、11年・17年改訂版、共著)など。

【Androidでドライバーの業務管理をDX化】

オカベマーキングシステムではドライバーの業務管理を円滑にする

業務用スマートフォン・タブレットなどのAndroidデバイスを販売しています。